产品列表 / products

-

- 承诺达标合格证检测打印一体机

- 小麦粉加工精度测定仪

- 全自动食用盐碘分析仪

- 金标读数仪

- 抗生素定量检测仪

- 荧光免疫分析仪

- 粮食重金属检测仪

- 杂质度过滤机

- 粮食水分测定仪

- 胶体金免疫层析分析仪

- 肉类检测仪

- 食品双氧水检测仪

- 大米精度加工检测仪

- 乳品检测仪

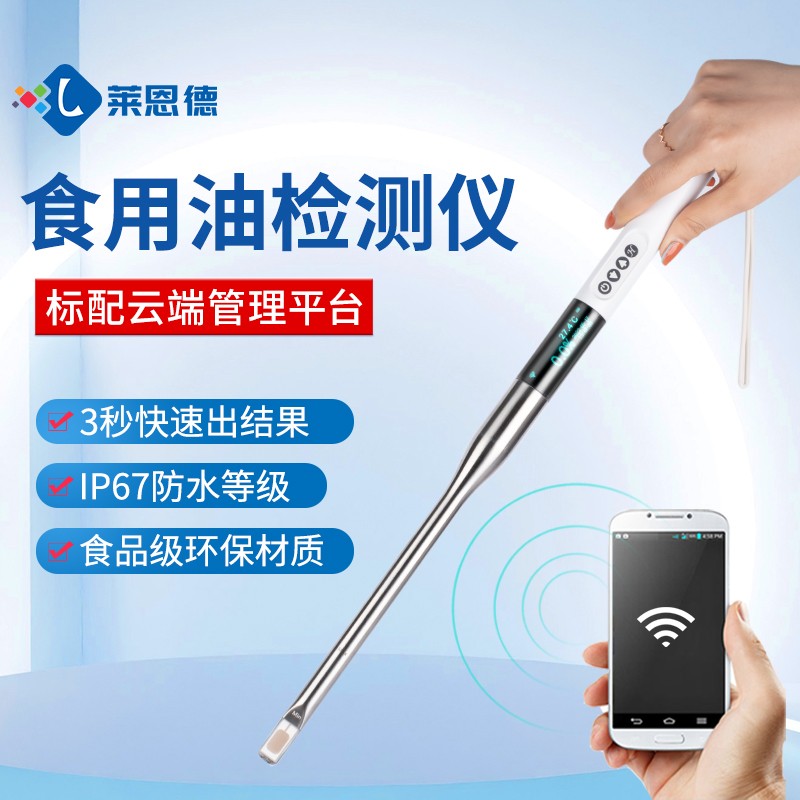

- 食用油检测仪

- 颗粒强度测定仪

- 近红外谷物分析仪

- 大米食味计

- 荧光仪

- 菜市场检测室设备

- 细菌检测仪

- 洁净度检测仪

- 呕吐毒素检测仪

- 安赛蜜检测仪器

- 蜂蜜检测仪

- 食品实验室检测方案

- 真菌毒素检测仪

- 双氧水检测仪

- 二氧化硫检测仪

- 茶多酚检测仪器

- 喹诺酮检测系统

- 拉曼光谱分析仪

- 高智能分子光谱食品快检设备

- 肉类水分检测仪

- 火锅底料检测仪器

- 过氧化值检测仪

- 色素检测仪

- 亚硝酸盐检测仪

- 瘦肉精检测仪

- 食用油品质分析仪

- 食品快检设备

- 食品快检前处理一体机

- 食品重金属检测仪

- 肉类抗生素检测仪器

- 大肠杆菌检测仪

- 酶标仪

- 动物疫病诊断仪

- 尿素检测仪

- 蛋白质检测仪

- 食用农产品合格证智能机

- *检测仪

- 水产品检测系统

- 食品甲醛检测仪

- 细菌检测仪器

- 兽药残留检测仪

- 食品安全检测仪

- 多功能食品安全检测仪

- 病害肉检测仪

- 酸价检测仪

- 甲醇检测仪

- 微生物检测仪

- ATP荧光检测仪

-

- 毛细吸水时间cst测试仪

- 包装完整性检测仪

- 真空密封性测试仪

- 泄漏与密封强度测试仪

- 介电常数测试仪

- 污泥脱水难易程度测定仪

- 手套完整性测试仪

- 差示扫描量热仪

- 离子色谱仪

- 智能热解析仪

- 全自动电位滴定仪

- 高温马弗炉

- 真空管式炉

- 二氧化硫蒸馏仪

- 真空气氛炉

- 氮吹仪

- 全自动蒸馏仪

- 油液颗粒度检测仪

- 卡尔费休库仑法微量水分测定仪

- 接触角测量仪

- 静电放电发生器

- 赛鸽飞行能力鉴定仪

- 鸽子公母DNA鉴定仪

- 全自动凯氏定氮仪

- 低温组织研磨仪

- 食品金属检测机

- 组织研磨仪

- 原子吸收光谱仪

- 超声波探伤仪

- ICP原子发射光谱仪

- 低温恒温槽

- 全自动微量分液仪

- 拍打式均质器

- 运动粘度测定仪

- 石墨赶酸仪

- 卤素水分测定仪

- 全自动脂肪测定仪

- 尘埃粒子计数器

- 核酸蛋白测定仪

- 冷冻干燥机

- DNA打断仪

- 其他仪器仪表

- 超声波细胞破碎仪

- 闭口闪点测定仪

- 鸟类性别检测仪

- 气相色谱仪

- 密度计

- 熔体流动速率仪

- 火焰光度计

- 油液清洁度检测仪

- 在线式油液颗粒计数器

- 电缆故障测试仪

- 液化石油气采样钢瓶

- 移液工作站

食用油品质检测仪的技术原理与功能特点

食用油是日常饮食中的营养来源,为人体提供必需的脂肪酸和能量。然而,劣质食用油、过期油、地沟油等问题始终困扰着消费者,这些油品中可能含有黄曲霉毒素、苯并芘等致癌物质,或因酸败产生醛类、酮类等有害物质,长期食用会严重损害肝脏、心血管等器官功能。食用油品质检测仪的出现,如同为油品安全装上了 “电子哨兵",能够快速识别油质优劣,从源头阻断不合格食用油流向餐桌。

一、食用油隐藏的 “健康陷阱"

食用油在生产、储存、销售环节存在多重质量风险。在原料环节,花生、菜籽等油料作物若储存不当发生霉变,会产生黄曲霉毒素 B1.这种毒素在榨油过程中难以去除,且具有耐高温特性,即使经过烹饪也不会被破坏。某检测机构数据显示,散装花生油中黄曲霉毒素超标率曾达 15%,成为食品安全重灾区。

加工过程中的工艺缺陷也会埋下隐患。高温精炼不当会使油脂产生反式脂肪酸,长期摄入可能引发动脉硬化;反复油炸产生的 “地沟油" 中,极性组分含量大幅超标,还可能含有重金属、多环芳烃等污染物。2024 年某餐饮企业因使用反复煎炸的油脂被曝光,检测发现其极性组分含量超过国家标准 3 倍,苯并芘含量达值的 5 倍。

储存不当导致的酸败是另一大威胁。油脂接触空气、光照后会发生氧化,产生游离脂肪酸、醛类等物质,表现为哈喇味。酸价和过氧化值是衡量酸败程度的关键指标,超标油品不仅风味变差,还会破坏人体维生素吸收,诱发胃肠疾病。家庭中开封后长期存放的食用油,往往在不知不觉中达到超标状态。

二、食用油品质检测仪的技术原理:如何 “透视" 油质好坏

食用油品质检测仪融合了多种检测技术,实现对关键指标的快速精准分析。近红外光谱技术是主流检测方法之一,其原理是利用油脂中不同成分对特定波长红外光的吸收差异。例如,游离脂肪酸会吸收 1720nm 波长的光线,过氧化值与 1650nm 波长吸收强度相关,黄曲霉毒素则在 1510nm 处有特征吸收峰。检测仪通过扫描油品的近红外光谱,结合化学计量学模型,30 秒内即可完成酸价、过氧化值、黄曲霉毒素等多项指标检测,准确率达 95% 以上。

紫外可见分光光度法则在特定污染物检测中发挥优势。检测黄曲霉毒素时,通过免疫亲和柱净化样品后,加入显色剂使其产生特征荧光,检测仪测量荧光强度并换算为毒素含量,检测限低至 0.1μg/kg,远低于国家标准值。针对地沟油检测,该技术可通过测定油品中的含量(植物油天然不含)、特定色素残留等特征指标,快速识别掺伪油品。

便携式检测仪多采用电化学传感器技术,将油样与特定试剂反应后,传感器通过测量电流或电位变化判断油质。例如,极性组分检测中,传感器会因氧化产物的电化学活性产生电流信号,信号强度与极性组分含量成正比,2 分钟内即可判定煎炸油是否报废,非常适合餐饮企业现场使用。

三、食用油品质检测仪的功能特点:覆盖检测需求

现代食用油品质检测仪已发展为多参数集成系统,可根据应用场景灵活切换检测模式。实验室级设备能同时分析酸价、过氧化值、黄曲霉毒素、反式脂肪酸等 10 余项指标,配备自动进样装置,每小时可处理 40 个样品,满足大型油厂的批量质检需求。某食用油企业引入该设备后,将出厂检测时间从传统方法的 8 小时缩短至 1 小时,不合格品拦截效率提升 80%。

便携式检测仪则专注于快速筛查,重量仅 1.2kg,配备触摸屏和内置打印机,适合市场监管现场执法。检测时只需滴加 2mL 油样,无需复杂前处理,10 分钟内即可显示酸价、过氧化值等关键指标。2024 年某市开展的 “食用油安全攻坚" 行动中,执法人员使用该设备抽检餐饮企业 300 余家,查处不合格油品 27 批次,其中 12 批次被认定为地沟油。

专用型检测仪针对特定场景优化设计。煎炸油品质检测仪内置温度补偿功能,可在 10-80℃范围内准确检测极性组分,厨师在炸制过程中即可随时监测油质变化;家庭用检测仪则简化为一键操作,通过颜色对比卡或数码显示直观提示油质状态,帮助消费者判断食用油是否变质。

四、食用油品质检测仪的应用:从油厂到餐桌的防护网

食用油品质检测仪的应用贯穿产业链各环节,构建起立体化质量防控体系。在油料加工环节,油厂通过在线检测系统实时监控压榨、精炼过程中的油脂品质,当酸价超标时自动调整工艺参数,确保成品油符合标准。某花生油厂安装该系统后,一级油合格率从 92% 提升至 99.5%,年减少返工损失超 500 万元。

批发市场和超市将检测仪作为入场把关工具。散装油摊位需每日提供检测仪出具的合格报告,瓶装油则通过抽检验证标签真实性。北京某大型农产品市场引入该设备后,建立 “检测合格方可入场" 制度,食用油投诉量同比下降 65%。

餐饮企业成为检测仪的重要用户。学校食堂、连锁餐饮通过定期检测煎炸油和原料油,及时更换不合格油脂。某快餐品牌规定,每台 fryer 配备检测仪,极性组分超过 27% 立即换油,使相关食品安全事件发生率降为零。家庭用户则通过简易检测仪,避免食用过期变质的食用油,特别是夏季高温时节,可有效防范油脂酸败带来的健康风险。

监管部门借助检测仪实现精准执法。通过建立 “抽检 - 预警 - 处置" 机制,对风险较高的散装油、小作坊油品重点监测,2023 年全国市场监管系统利用快速检测技术查处食用油案件 1.2 万起,涉案金额达 3.8 亿元,有力震慑了违法分子。

五、食用油品质检测仪的技术趋势:智能化与场景融合

食用油品质检测技术正朝着更智能、更便捷的方向演进。物联网型检测仪可自动上传检测数据至监管平台,形成 “企业自检 - 政府抽检 - 公众查询" 的闭环体系。某省建立的食用油质量追溯系统,已接入 2000 余家生产经营企业的检测数据,消费者扫码即可查看油品的各项检测指标,实现 “透明消费"。

微型化芯片检测技术取得突破,科研人员开发的柔性传感器可直接贴在油桶内壁,实时监测油脂氧化状态,通过蓝牙发送预警信息。这种 “智能油桶" 有望在 2025 年实现量产,从根本上解决家庭储油的安全隐患。

检测场景不断延伸,新型检测仪可同时分析油脂的营养成分,如不饱和脂肪酸比例、维生素含量等,为消费者提供个性化用油建议。某健康管理 APP 接入检测数据后,能根据用户体质推荐适合的食用油品类,并提示更换周期,推动食用油消费从 “安全保障" 向 “营养优化" 升级。

食用油品质检测仪的技术革新,不仅提升了食品安全监管效率,更重塑了公众对食用油安全的信任。从工厂的精密检测到家庭的简易筛查,从执法人员的专业设备到消费者的手机查询,科技正守护着 “舌尖上的油脂安全",推动食用油产业向更规范、更健康的方向发展。

上一篇:真空管式炉推动材料制备工艺的革新